災害が起こった時の行動

1.落ち着いて状況確認

災害が発生した場合、まず最優先すべきは冷静さを保ち、周囲の状況を慎重に観察することです。パニックに陥らず、落ち着いて周りを確認することで、より適切な判断を下すことができます。

状況把握は、次に取るべき行動を決定する上で極めて重要な判断材料となります。例えば、建物内にとどまるべきか避難すべきか、どの避難経路を選択すべきかなどの重要な決定を下す際に、この初期の観察が大きな役割を果たします。また、この冷静な状況確認は、自身の安全確保だけでなく、周囲の人々を助ける可能性も高めます。

2.避難指示に従う

大学や地域の避難指示に従いましょう。通常、大学では避難経路が設定されており、避難所として指定された場所に向かうことが推奨されます。避難の際は、混乱を避けるために他の人と連携を取りながら行動します。

3. 安否確認のための連絡

災害発生後、大学は安否確認のためにメールや電話を使用します。指定された方法で迅速に返信し、安否を知らせることが大切です。これにより、大学側は学生の安全状況を把握し、必要な支援を提供することができます。

4. 避難所での行動

避難所に到着したら、まずは自分の安全を確認し、指定された場所に整列します。食料や飲料水の配布が行われることが多いため、指示に従い、冷静に行動します。また、周囲の人との協力が重要で、必要な情報や物資を共有することも考慮しましょう。

地震が発生した時の行動

ー揺れを感じたら: まず、近くの安全な場所に移動します。机の下など、頭を守れる場所に身を隠します。また、窓から離れ、落下物に注意します。

ー揺れが収まった後: 自身や周囲の人の安全を確認し、避難経路を確保します。余震が起こる可能性があるため、常に警戒を怠らないようにします。

ー避難の指示があれば: 指示に従って避難します。大学内の避難経路を把握しておくことが重要です。

車の運転について

地震が発生した場合、車を運転中の対応にも注意が必要です。

ー運転中の行動: 地震を感じたら、速やかに車を安全な場所に止め、ハザードランプを点灯します。橋の下や高架道路の近くを避けるべきです。揺れが収まるまで、車内で待機します。

ー道路の状況確認: 地震後、道路が損傷している可能性があるため、慎重に走行し、落下物や亀裂、舗装の剥がれに注意を払います。

二次被害のリスク

地震後には、二次的な災害が発生するリスクがあるため、注意が必要です。

ー余震: 地震の後に発生する余震は、建物の構造をさらに損なう可能性があります。避難指示が出ている場合は、再度の避難が必要です。

ー火災: 地震によってガス管が破損し、火災が発生することがあります。周囲に火の気がないか確認し、ガスの元栓を締めることが重要です。

ー津波: 特に沿岸地域では、地震が引き金となって津波が発生することがあります。地震の後は、即座に高台へ避難することが求められます。

台風が接近している時の行動

ー事前の準備: 台風の情報を確認し、必要な物資(食料、水、懐中電灯など)を準備します。窓や扉を補強し、飛ばされる恐れのある物を屋内に移動させます。

ー避難勧告が出た場合: 指示があれば、早めに避難所に向かうことが推奨されます。移動は安全を最優先にし、公共交通機関を利用する場合も、混雑や遅延に備えましょう。

ー避難中の注意: 道路の冠水や倒木、土砂崩れの危険があるため、慎重に行動します。

火災が発生した時の行動

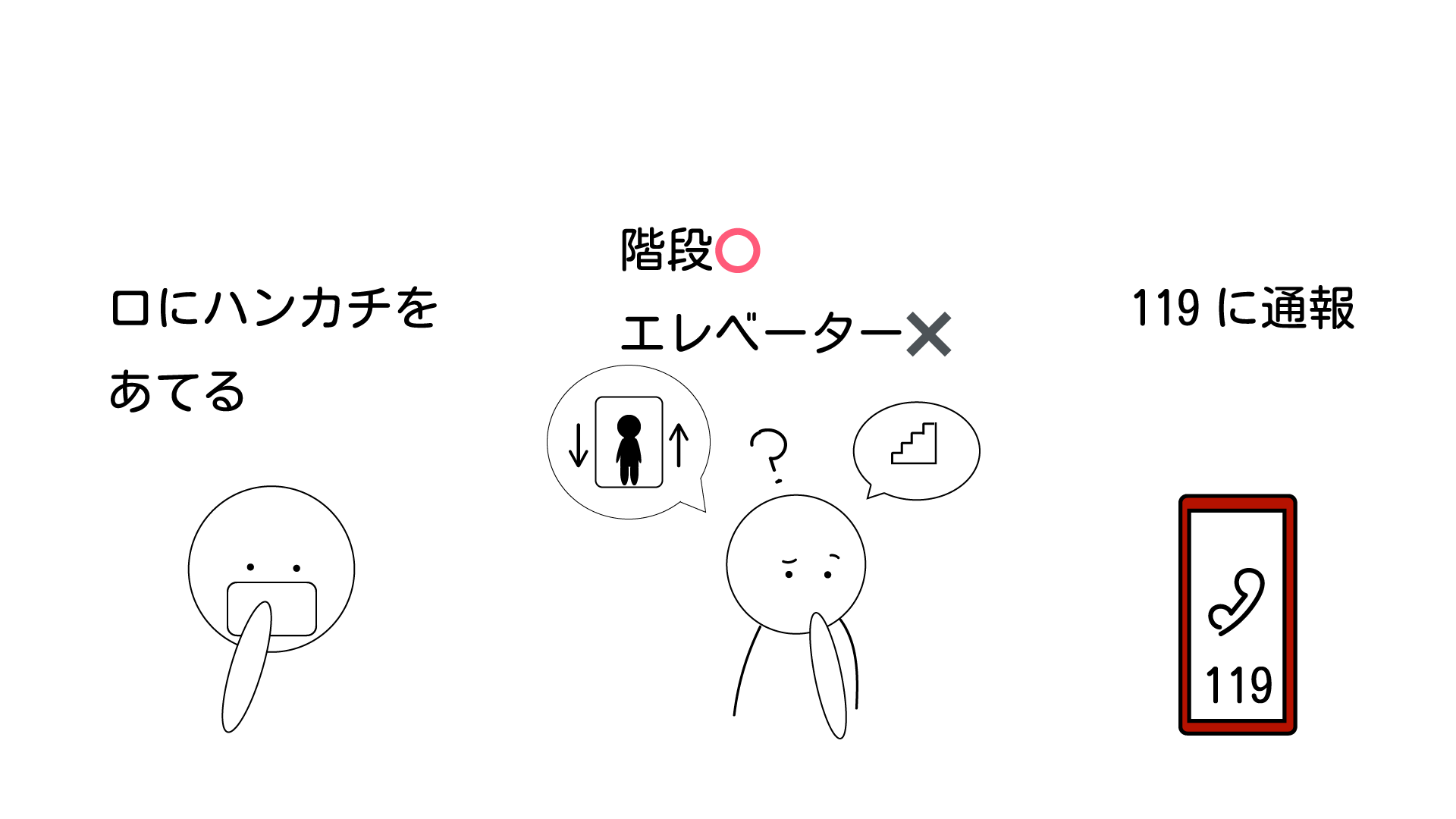

ー煙を避ける: 火災が発生した場合は、煙が立ち込める前に低い姿勢で移動します。口にハンカチを当てて煙を吸わないようにします。

ー避難経路の確認: 出口への道を常に把握しておき、迷わずに避難できるように準備しておきます。階段を使い、エレベーターは使用しないでください。

ー119番通報: 安全な場所に移動した後、火災が発生したことを119番に通報します。

エレベーターの使用について

地震時にはエレベーターを使用しないことが基本です。

ーエレベーターに閉じ込められた場合: 災害の際にエレベーターに乗っている場合は、直ちに非常ボタンを押して停電を通報します。自力で開けようとせず、待機して救助を待つことが重要です。

津波が発生した時の行動

ー高い場所へ避難: 地震の後、津波警報が出た場合は直ちに高台や避難所へ向かいます。沿岸から離れることが最優先です。

ー警報を確認: ラジオやスマートフォンで最新の情報を確認し、津波の到達時間を把握します。避難指示が出ている場合は、迅速に従います。

ー安全が確認できるまで待機: 津波が収まった後も、二次的な津波のリスクがあるため、周囲の状況をよく見てから行動することが重要です。